Wo lag die Kruckschanze?

Der Versuch einer Rekonstruktion

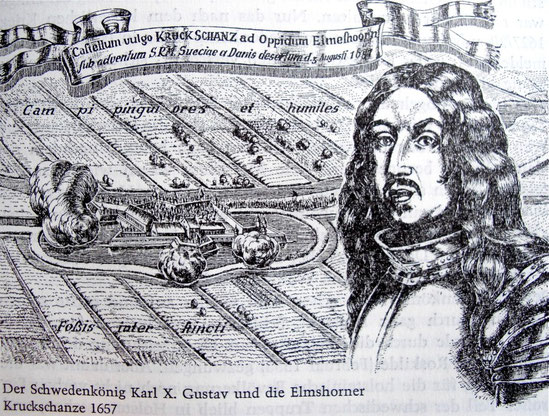

Es gibt einen alten Stich von 1657. Er zeigt die Belagerung der Kruckschanze durch das Schwedische Heer unter Karl X. Gustav und den Abzug der dänischen Soldaten. Kaum zehn Jahre nach Ende des Dreissigjährigen Kriegs ist also wieder Krieg zwischen Schweden und Dänemark. Beide Länder ringen seit Jahrzehnten um die Vorherrschaft im Ostseeraum.

Hier haben die Schweden gesiegt und anschließend die erst gut zehn Jahre alte Kruckschanze dem Erdboden gleich gemacht. Spätere Zeiten haben sich wenig an sie erinnert und es wurde vergessen, wo sie wirklich gelegen hat.

Wer aber wie ich Jahre an der Kruck gewohnt hat und Weg und Steg damals gut kannte, möchte es genauer wissen:

Wo lag sie, die Kruckschanze?

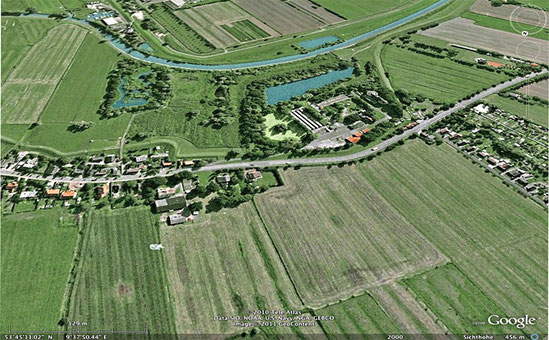

Seit es ‚Google Earth’ gibt, kann jeder nach Belieben am Bildschirm über die ganze Erde fliegen. Er kann den eigenen Heimatort aus der Luft erkunden und Dinge erkennen, die man vom Boden aus nie sehen würde. Mit Hilfe der Luftfotographie sind schon viele verschwundene Bauwerke wieder entdeckt worden.

Ich gehe gerne mit Hilfe von ‚Google Earth’ in mir bekannten Gegenden spazieren. So folge ich zum Beispiel meinem alten Schulweg von Elmshorn den Deich oder den Sandberg entlang zur Kruck. Wenn ich als kleiner Junge um den letzten Knick des Deichs linkerhand kam, konnte ich schon unser Haus sehen. Rechts von der Landstraße in die Marsch verlief hinter den alten Bäumen die Besenbeker Wettern. Vor der Wettern musste man sich hüten, sie war tief und hatte steile Böschungen. Ich weiß noch gut, dass wir einmal nachts einen Mann mit seinem Fahrrad aus dem Wasser ziehen mussten, der um Hilfe rief. In der hellen Mondnacht hatte er die Biegung der Straße nicht erkannt und das im Mondlicht glitzernde Wasser der Wettern für die Chaussee gehalten. So war er geradeswegs ins Wasser gestürzt. Hinter der Wettern begannen weite Felder mit vielen parallelen Gräben bis zu den zwei benachbarten Bauernhöfen in Besenbek.

An dieser Stelle liegen Deich, Chaussee und Wettern ganz dicht beieinander. Als Geograph weiß man, dass solche Engstellen seit jeher für den Verkehr auf Straßen und Wegen wie ein Tor sind. Diese Stellen sind für die Bewohner des Landes immer sehr wichtige Orte.

Heute ist die Landstraße verbreitert, die Kurve entschärft und die Wettern ist in einem unterirdischen Kanal verdohlt.

Als ich diese Stelle auf dem Luftbild studierte meinte ich, im angrenzenden Feld ganz leicht hellere Stellen zu erkennen, die eine geschwungene Form aufweisen. Wandelt man das Luftbild in Falschfarben um, fällt es noch etwas leichter, die Form zu erkennen (Bild unten links). Im Bild (Mitte) habe ich die kaum erkennbare Form etwas nachgearbeitet und nach links ergänzt. Große Überraschung! Ohne Zweifel ist dies die Form, die der alte Stich von der Kruckschanze zeigt.

Zur Überprüfung musste ich noch die alte Krückau mit ihrer weiten Schleife nach Norden eintragen, so wie sie bis 1870 verlief. Dazu die Deichlinie, den Straßenverlauf, die Wettern und Gräben (Bild rechts) und es zeigte sich ein fast deckungsgleiches Bild mit dem Stich von 1657.

Ich schließe daraus, dass genau an dieser Engstelle die Kruckschanze gelegen haben muss, an diesem strategisch besonders wichtigen Punkt.

Welche Aufgabe sollte die Kruckschanze erfüllen?

Schleswig-Holstein war wie alle anderen Teile des heutigen Deutschland um 1650 wie ein Flickenteppich in viele kleinere und größere Herzogtümer, Grafschaften oder andere Hoheitsgebiete aufgeteilt. Zwischen allen verliefen Grenzen, an denen meistens auch Wegezoll erhoben wurde. An der Kruck verlief die Grenze zwischen dänischem Gebiet und der Reichsgrafschaft Rantzau.

1460 hatte die schleswig-holsteinische Ritterschaft den dänischen König Christian I. zum Landesherrn gewählt. Die dänischen Könige regierten seither die beiden vereinigten Herzogtümer Schleswig und Holstein nicht in ihrer Eigenschaft als König, sondern als Herzog . Dabei war das Herzogtum Schleswig ein königlich-dänisches Lehen. Das Herzogtum Holstein gehörte zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Der Dänenkönig war also in Holstein zugleich dänischer König und deutscher Reichsfürst in Personalunion. Deshalb war Holstein dänisch regiert.

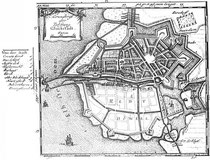

1617 gründete Christian IV. Glückstadt, um dem wachsenden Hamburg einen Gegenpol als Handelsplatz zu bieten. 1629 bestimmte er den Platz für ein Schloss in Glückstadt, das seine Stadtresidenz werden sollte, wo er königlich Hof hielt wenn er in Holstein war. Es wurde 1631 fertig gestellt. 1649 wurde die Regierungskanzlei für die königlichen Landesteile von Schleswig und Holstein von Flensburg nach Glückstadt verlegt, so dass Glückstadt nun „Hauptstadt“ von Holstein war. (Das Schloss hat allerdings auf dem weichen Marschboden nicht lange gehalten. Es wurde bereits 1708 wieder vollständig abgetragen, es war zu baufällig geworden.)

Zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs im Jahr 1627 schlugen die kaiserlichen Truppen unter Wallenstein ihr Lager in Elmshorn auf, um von hier aus gegen Glückstadt vorzugehen.

So ließ Christian IV. 1634 auf der Grenze seines Gebiets zur Reichsgrafschaft Rantzau am oben beschriebenen Engpass die Festung Kruckschanze errichten. Sie sollte den schwedischen Heeren den Zutritt in die Glückstädter Marschländer versperren.

Der Krückauübergang zwischen den Dörfern Elmshorn und Vormstegen lag im breiten und von Nebenarmen der Krückau durchzogenen Flusstal. Dort war es nass und sumpfig, also ein massives Hindernis für eine Armee mit schweren Kanonen. Die Soldaten konnten nicht über die Krückauniederung, sie konnten nur über die trockene Straße Sandberg anrücken.

Von der Kruckschanze kennt man Zeichnungen und einen kleinen Plan.

Sie war sternförmig angelegt, mit einem breiten Wassergraben und starken Bastionen, ähnlich wie das viel größere Glückstadt selbst. Dänische Truppen wurden darin stationiert. Für die Elmshorner wurde die Schanze zu einer ständigen Bedrohung, erwiesen sich doch die Dänen für die Menschen in Elmshorn als arge Räuber und Brenner.

Im Jahr 1644 wurde die Kruckschanze von den Schweden heftig bekriegt. Sie brachten den Dänen schwere Verluste bei und siegten. Nun hatten sie freien Zutritt zur Marsch, in der sie übel wüteten. Am 14. März 1645 wird die Schanze von den Schweden erstürmt, viele Häuser in Raa und Besenbek werden niedergebrannt, nur 10 bleiben stehen.

Dreizehn Jahre später, 1657, fochten die Schweden unter Karl X. Gustav wieder gegen die Dänen in Holstein. Die Kruckschanze war ihnen ein verhasstes Hindernis für den Nachschub des anrückenden Heeres. Sie wurde erneut gestürmt und niedergebrannt. Diesen Tag zeigt unser Stich oben.

Die ihr von Christian IV. zugedachte Aufgabe hatte sie nicht erfüllen können.